Quand Sophie Galabru nous apprend à habiter le temps sans le compter

« Il y a des livres qui ne se contentent pas de nous instruire mais bousculent littéralement nos coordonnées intérieures. »

Introduction : Et si la fin n’était qu’un passage ?

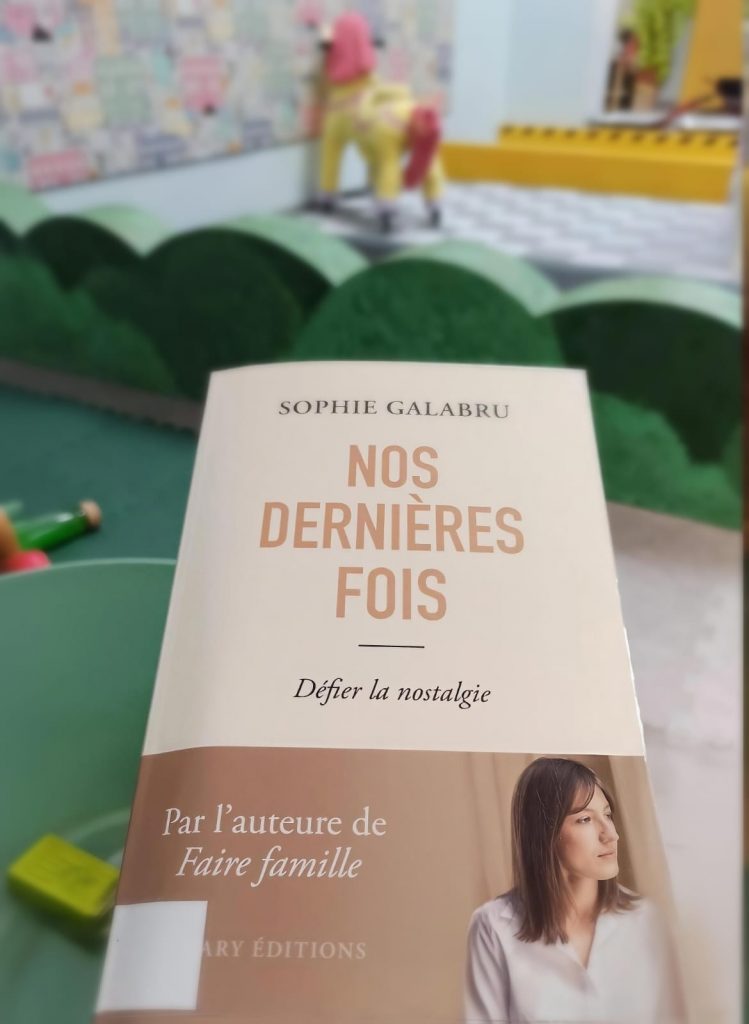

Certaines lectures nous consolent, d’autres nous questionnent, et quelques-unes, plus rares, transforment silencieusement notre manière d’être au monde. Nos dernières fois, « Défier la nostalgie », le nouvel essai de la philosophe Sophie Galabru, appartient à mon sens à cette dernière catégorie.

Nos dernières fois, En librairie le 16 janvier 202514,5*21,5 cm – 220 pages, Allary éditions.

En apparence, le thème est familier : celui de l’ultime moment : dernier baiser, dernier jour, dernier adieu… Mais Galabru ne s’arrête pas à la mélancolie. Elle y décèle une structure plus subtile : notre tendance à compter le temps au lieu de le vivre. Nourrie principalement de Bergson et de Jankélévitch, mais aussi d’une sensibilité singulière, elle propose un déplacement décisif : la nostalgie n’est pas un affect à combattre, mais une manière erronée de se situer dans la durée.

Ce changement de paradigme m’a véritablement touchée au cœur, tant il résonne avec l’élan qui guide mes accompagnements :

Et si nos “dernières fois” n’étaient pas des fins, mais des passages, des seuils vivants qui enrichissent le présent au lieu de le tarir ?«

« En collectant ces dernières fois, j’ai envie de repenser l’irréversibilité du temps et la résistance – fière ou désespérée – que nous exerçons contre elle. Je veux questionner ce concept en me demandant d’abord si la dernière fois coincé toujours avec une fin absolue. Il arrive que l’achèvement d’une séquence de sa vie ne fasse pas mourir un lien sensible, affectif et mémoriel. »

Sophie Galabru, Nos Dernières fois.

I. Quand l’âme tient les comptes : la nostalgie comme illusion comptable

« Il y a bien des premières fois que nous pouvons nous offrir. Lorsque nous commençons, nous nous moquons du temps ; il peut bien passer, la première fois nous en extrait. La dernière, c’est autre chose. Elle n’a pas cette insolence. Elle se sait l’aboutissement d’une série, elle est l’ultime unité qui l’achève. La durée qu’elle vient ponctuer ne peut pas s’oublier. Je veux persévérer dans mon existence, dans celle de ceux que j’aime, je souffre de constater que chacun peut partir ailleurs, me quitter ou disparaître. »

Sophie Galabru, Nos dernières fois

Pour Sophie Galabru, la nostalgie n’est pas d’abord un sentiment, mais davantage une comptabilité du temps. Nous passons notre vie à compter les jours, les souvenirs, les “fois” et croyons ainsi nous protéger du vide. Mais, à trop vouloir maîtriser le temps, nous le figeons.

L’autrice expose brillamment comment cette logique du décompte, souvent amplifiée par nos sociétés obsédées par la mesure et la performance, transforme la conscience en une sorte « d’auditeur intérieur ».

Or, rappelle la philosophe, compter son temps, c’est perdre la musique de la vie. Le paradoxe est saisissant : nous croyons préserver nos instants en les numérotant, alors que cette comptabilité les dessèche. Le présent devient un objet de gestion, non d’expérience.

Défier la nostalgie, ici, ne signifie donc pas la rejeter : c’est avant tout la libérer de sa fonction de contrôle pour lui redonner sa part poétique, cette vibration douce où la mémoire n’éteint pas le vivant, mais le prolonge. Or, vivre le temps qui passe n’implique pas seulement d’accueillir la mémoire autrement, cela suppose aussi d’affronter la difficulté de laisser partir, de consentir à la finitude des choses sans pour autant s’y perdre. Car chaque séparation, chaque dernière fois, met à l’épreuve notre rapport au temps, entre l’élan du renouveau et la résistance du passé qui s’attache encore à nous. C’est dans cet interstice, cette tension que se déploie l’expérience intime du départ, comme en témoigne ce passage :

« Je rencontre bien des difficultés à mettre un terme aux liens et aux situations. Je ne sais pas partir. Lorsque j’y parviens, c’est avec une sorte de violence, de gaucherie, sans maîtrise. Souvent par le silence. Préparer mon dernier jour dans cet appartement où j’ai vécu, mettre un terme à une histoire d’amour éprouvante, quitter un pays et des gens inconnus mais déjà appréciés, sentir que cette relation n’a plus rien à voir avec ce que j’attends d’une amitié. Il y a des dernières fois que nous essayons de provoquer pour aller de l’avant. L’ultime coup d’envoi ponctue un cycle, libère d’un poids, assume une désillusion. S’il arrive que des dernières fois soient provoquées par des débuts, il y a aussi des moments ultimes qui ne convoquent pas tout de suite de renaissance. »

Sophie Galabru, Nos dernières fois

II. Bergson et la mélodie du temps : la durée retrouvée

Dans la lignée de Bergson, Galabru nous invite à réapprendre la durée. Notre erreur la plus tenace, écrit-elle, est de croire que le temps se découpe en tranches. Nous le pensons comme un espace, une ligne, un calendrier. Mais la vraie durée est mélodie : chaque note y résonne dans la suivante, chaque instant y contient le précédent et annonce le suivant.

L’autrice redonne ainsi au temps sa texture vivante. On ne peut pas “revenir en arrière” car revenir, c’est déjà être autre. Même nos souvenirs sont en mouvement : ils se reconfigurent à mesure que nous les revisitons.

Dans cette vision, la dernière fois perd son caractère tragique. Elle devient un moment de passage, une modulation dans la grande phrase de la vie. Le temps cesse d’être un sablier et redevient une respiration.

Cette lecture réconcilie la philosophie et la vie quotidienne : elle nous apprend à goûter les instants sans les dramatiser. À vivre l’irréversible non comme une perte, mais comme une preuve d’intensité. Au coeur de ce paradigme vivre, c’est alors consentir à la fuite du temps sans cesser de s’y attacher. C’est avancer, sachant que chaque pas efface la trace du précédent, mais continue pourtant de s’en nourrir. Le regret n’est pas ici une faiblesse : il est la marque sensible de la durée en nous, ce prolongement secret du passé dans le présent. Car à bien y songer, rien ne s’achève vraiment, tout se transforme, se prolonge, s’infiltre dans le tissu mouvant de la vie.

Assumer le regret, c’est reconnaître que le choix, loin d’être une coupure nette, est une modulation de notre être dans le temps. Si choisir, c’est toujours renoncer, comme le dit la formule, mais renoncer, c’est aussi créer, puisqu’en abandonnant certaines voies, nous intensifions celles que nous suivons. Et dans ce mouvement même, le désir renaît, fidèle à son élan premier, mais transfiguré par la mémoire.

Ainsi, vivre, c’est demeurer en dialogue avec ce que l’on quitte. C’est oser désirer encore, non pour répéter le passé, mais pour lui permettre de se réinventer dans le présent, comme si, au cœur du temps qui passe, la vie elle-même persistait à dire oui à son propre élan.

En ce sens, Dire « oui » à la vie, dans toutes ses contradictions, douleurs et pertes, devient alors la forme la plus haute de la liberté spirituelle.

Autrement dit, la philosophie proposé par Sophie Galabru s’appui fortement sur la forme bergsonienne du devenir, la vie comme continuité créatrice, où le passé se prolonge dans le présent mais rejoint également, du moins de mon point de vue, le concept nietzschéen de l’éternel retour, en ce qu’elle affirme la fidélité joyeuse au temps, le courage de désirer encore malgré la perte, et la volonté de réinventer le sens dans le flux du devenir.

Article associé : Nietzsche De la vérité et du mensonge au sens extra-moral

« Vivre, c’est assumer le regret de ce que l’on abandonne sur son chemin, c’est choisir tout en composant avec les aléas, oser désirer encore ce que l’on a désiré une fois. »

Sophie Galabru, Nos dernières fois.

III. De la maîtrise à la présence : une éthique de la cadence

Ce que l’autrice propose, c’est à mon sens une véritable éthique de la présence. Sous chaque nostalgie, sous chaque “dernière fois”, se cache une tension : celle entre la puissance de vivre et la peur de perdre. Nous disons “c’est la dernière fois” pour nous rassurer, pour contrôler ce qui, au fond, nous échappe. Mais la vie n’obéit pas au calcul : elle exige la confiance, où comme j’aime la citer bien souvent l’expression Kierkegaardienne du « saut de la foi ».

Article associé : La Maladie à la mort de Kierkegaard : L’épreuve fondatrice du désespoir et le irrationnel saut vers la foi

La philosophe suggère un basculement libérateur : remplacer la logique du dernier par celle du prochain. Non plus : “c’est la dernière fois que je fais cela”, mais : “voici comment je veux le vivre maintenant, autrement.”

Ce simple changement de regard fait de la fin un commencement. Il ouvre un espace de liberté et d’élan, au lieu d’entretenir la peur de manquer.

Sur le plan psychologique, cette idée rejoint ce que de nombreuses approches thérapeutiques, dont l’hypnose : suspendre l’auto-évaluation pour redonner à la conscience son rythme organique. Être présent, ce n’est pas “profiter avant qu’il ne soit trop tard” ; c’est simplement consentir à la mélodie.

Ces idées nous invites à repenser notre rapport au temps et à la finitude en dépassant l’illusion d’un commencement absolu ou d’une autonomie totale. L’expérience humaine, nous rappelle-t-elle, n’est jamais celle d’un “début pur” , nous n’arrivons jamais ex nihilo dans le monde. Nous héritons toujours d’un “avant nous” , un tissu de souvenirs, de relations, de traditions, de gestes et de mots qui nous précèdent et nous constituent. De même, nous ne partons jamais dans un néant absolu : ce que nous laissons derrière nous, nos actions, nos traces, nos paroles, s’inscrit dans un “après nous” qui continue à résonner et à vivre par d’autres.

Reconnaître que nous sommes enserrés dans cette continuité, que nous sommes à la fois le produit d’un passé et le point de départ d’un devenir que nous ne maîtrisons pas entièrement, introduit une humilité fondamentale dans notre rapport à la vie. La philosophie que propose Galabru, en ce sens, est profondément libératrice : elle nous fait sortir de notre posture autocentrée, où l’on se croit le maître de chaque instant et le juge ultime de sa propre existence. En nous sentant enlacés par ce “avant” et ce “après”, nous découvrons la richesse d’une expérience qui nous dépasse, et la possibilité d’habiter nos “dernières fois” avec une conscience attentive et ouverte.

Ce décentrement transforme notre manière de vivre : il nous apprend que chaque instant n’est pas une perte à fuir, mais un lieu d’accueil et de réinvention. Loin de l’angoisse du dernier moment, chaque expérience peut devenir un prolongement sensible et créatif du flux de la vie, où le regret se mue en gratitude, et la nostalgie en une présence pleine et engagée.

Conclusion : la vie comme mélodie, non comme comptabilité

Nos dernières fois n’est pas un simple essai sur la nostalgie : c’est un livre sur la manière d’habiter le temps. Philosophique sans jargon, poétique sans emphase, il nous enseigne une sagesse compatissante, à la fois douce et exigeante, on ne se libère pas du passé en décrétant “la dernière fois”, mais en cessant d’être comptable de soi-même.

Car vivre n’est pas une succession d’effacement, mais une composition, un art patient d’unifier, de lier adéquatement ce qui fut et ce qui advient, d’accorder la mémoire et le devenir dans une même dynamique. C’est pourquoi, loin d’un détachement illusoire, la véritable liberté suppose un travail intérieur, une conquête de sens.

« Vivre impose un travail pratique pour conquérir une harmonie entre ce que les autres ont fait de nous et ce que nous voulons devenir. »

Sophie Galabru, Nos dernières fois.

La vraie liberté naît quand nous cessons de mesurer la vie pour en écouter la musique. Quand nous cessons de craindre les fins pour leur préférer la continuité. Quand nous apprenons à dire un grand OUI au passage, à cette fragilité même qui fait de chaque instant un miracle.

Ce livre est une méditation rare, à la croisée de la philosophie, de la psychologie et de la clinique : une réflexion universelle sur notre rapport au temps, à la mémoire et à la transformation de soi.

Pourquoi lire Nos dernières fois ?

- Parce qu’il réconcilie la philosophie et la vie intérieure.

- Parce qu’il nous apprend à aimer l’irréversible sans le craindre outre mesure.

- Parce qu’il nous libère de la tyrannie du “dernier” pour nous ramener au maintenant.

- Parce qu’il nous offre une sagesse moderne, incarnée, profondément humaine.

Lire ce livre, c’est cesser de compter ses jours pour recommencer à les écouter.

À propos de l’autrice :

Sophie Galabru, née le 15 janvier 1990 à Paris est une philosophe et écrivaine française. Elle est la fille de Jean Galabru et la petite-fille de Michel Galabru pour ceux qui se pose la question. Elle explore, dans ses écrits, les zones de frottement entre la pensée et la vie vécue.

Retrouvez le livre : https://www.mollat.com/livres/3238020/sophie-galabru-nos-dernieres-fois-defier-la-nostalgie

Suivre Sophie Galabru sur Instagram : https://www.instagram.com/sophiegalabru/?hl=fr

Sylvain Gammacurta