Hypnose et théorie de l’attachement

Dans le champ de l’accompagnement thérapeutique par hypnose, la notion d’attachement est parfois sous-estimée, voire méconnue. Pourtant, elle constitue l’un des fondements de la régulation émotionnelle et relationnelle. Elle influence profondément la manière dont les individus interagissent avec leur environnement, construisent leurs relations et vivent leurs expériences de vulnérabilité.

Lors d’un récent échange vidéo, Kevin Finel à interrogé Cyril Champagne (Arche), qui a exploré le lien entre hypnose et attachement, soulignant un angle encore peu travaillé dans la tradition ericksonienne.

Vous trouverez la vidéo en suivant le lien ici : L’attachement, angle mort de la pratique ericksonienne.

Cette réflexion m’a donné envie, à mon humble niveau, de partager mon point de vue et contribuer à ce questionnement fondamental : comment la dynamique d’attachement peut façonner l’expérience thérapeutique, influence la qualité de l’alliance et module la capacité du client à s’ouvrir au processus de changement.

Au-delà des techniques et des inductions, il apparaît que la profondeur et l’efficacité d’une séance reposent en grande partie sur le lien et la sécurité relationnelle offerte par le praticien. La conscience de ses propres modèles d’attachement et la capacité à percevoir ceux du client deviennent alors des outils essentiels, permettant de créer un espace où l’exploration intérieure et la curiosité est possible.

Qu’est-ce que l’attachement ?

Le concept d’attachement a été introduit par John Bowlby (1969, 1988) pour décrire le système comportemental par lequel un enfant recherche proximité et sécurité auprès d’une figure protectrice face au danger ou à la détresse. L’attachement désigne le lien affectif profond qui unit une personne à celle qui prend soin d’elle, appelée « figure d’attachement ». Chez l’adulte, ce lien peut être réciproque et s’exprimer dans des relations de couple ou d’amitié mais pas seulement. La théorie de l’attachement n’est pas synonyme d’amour et d’affection, bien que ces derniers puissent indiquer qu’il existe des liens.

Dans le cas de l’enfant, il repose avant tout sur un besoin vital de sécurité émotionnelle et de protection.

« La propension à nouer des liens émotionnels forts avec des individus particuliers est une composante fondamentale de la nature humaine » Bowlby (1988)

Mary Ainsworth dans les années 1970, à travers son protocole de “la Situation étrange”, a ensuite mis en évidence des styles distincts d’attachement chez l’enfant.

Au début, l’enfant et sa mère entrent dans un environnement de laboratoire agréable rempli de jouets. Ensuite, une personne inconnue entre et essaie de faire connaissance avec l’enfant. La mère laisse l’enfant avec cette personne, puis revient. Elle repart une deuxième fois, laissant l’enfant seul, puis une autre personne entre pour réconforter l’enfant. Enfin, la mère revient pour récupérer l’enfant. À chaque épisode, la situation devient un peu plus stressante pour l’enfant, permettant d’observer comment il réagit, notamment dans ses comportements d’exploration et d’attachement, avec ou sans la présence de la mère.

Ce système d’attachement, forgé dans l’enfance, tend à se réactiver à l’âge adulte, notamment dans les relations intimes et thérapeutiques (Hazan & Shaver, 1987).

Les auteurs explorent la possibilité que “l’amour romantique” soit un processus d’attachement, un processus biopsychosocial par lequel des liens affectifs se forment entre des amants adultes, de la même manière que des liens affectifs se forment plus tôt dans la vie entre les nourrissons humains et leurs parents. Les composantes essentielles de la théorie de l’attachement, développée par Bowlby, Ainsworth et d’autres pour expliquer le développement des liens affectifs dans l’enfance, ont donc été transposées dans des termes appropriés à l’amour romantique adulte.

Il devient alors un cadre d’interprétation des expériences relationnelles : selon la sécurité ou l’insécurité de l’attachement, la personne disposera d’une plus ou moins grande confiance en soi et en autrui.

Pour trouver quelles sont nos figures d’attachement il suffit de nous poser cette question :

« Quand je ne vais pas bien, que je viens d’avoir un gros souci, à qui ai-je envie de me confier ? De qui ai-je besoin de me rapprocher ?» « L’attachement, un lien vital (2010) de Nicole Guedeney«

Cette compréhension théorique ne doit donc pas demeurer seulement au niveau de l’analyse abstraite et de la recherche, car elle trouve une application concrète et directe dans le champ clinique.

En tant que praticien en hypnose, il est à mon sens crucial d’entrevoir que le système d’attachement formé durant l’enfance influence profondément la manière dont un adulte vit ses relations, y compris celles en contexte thérapeutique. Cette connaissance permet d’adapter l’approche et la posture utilisée afin de favoriser la sécurité et la confiance dans la relation, ou tout du moins offrir une grille de lecture à mon sens intéressante.

« L’attachement est actif depuis le berceau jusqu’à la tombe » Bowlby (1991)

La présence chez l’adulte des fonctions cognitives supérieures, corticales, fait parfois oublier qu’il existe d’autres mécanismes dans la psyché humaine. Par conséquent, les thérapies ont tendances à privilégier le « coping solution ». L’attachement, qui passe principalement par des structures archaïques sous-corticales, aussi présentes chez certains animaux, est facilement oublié lorsque les fonctions supérieures sont actives.

Le fait que l’attachement implique les structures sous-corticales expliquent aussi pourquoi la thérapie interpersonnelle fonctionne chez le patient souffrant de dépression. Chez ce type de personne, les fonctions supérieures sont certes ralenties mais l’attachement fonctionne toujours. Il s’agit donc d’un « coping émotion« .

Les notions de coping viennent de la psychologie, plus précisément de la psychologie du stress et de l’adaptation. Elles décrivent les stratégies qu’un individu utilise pour gérer le stress, les émotions ou les situations difficiles. On distingue souvent deux grands types de coping : le coping centré sur la solution et le coping centré sur l’émotion.

Les différents styles d’attachement chez l’adulte

Les recherches pionnières de Cindy Hazan et Phillip Shaver (1987) ont donc popularisé l’application de la théorie de l’attachement au contexte adulte, mettant en évidence des modes de relation qui se reflètent en miroir des styles d’attachement infantiles. Par la suite, le modèle à quatre catégories développé par Kim Bartholomew et Leonard Horowitz (1991) a permis une catégorisation plus fine et nuancée, intégrant des dimensions de sécurité et d’insécurité relationnelle.

1. Attachement Sécurisé

- Caractéristiques principales : Confiance en soi et en autrui, capacité à établir des relations proches tout en conservant une autonomie saine.

- Fonctionnement : Relations équilibrées, flexibles, résilientes face aux difficultés. Ces individus ont une meilleure régulation émotionnelle et une vision positive d’eux-mêmes et des autres.

- Références : Bowlby (1988), Hazan & Shaver (1987), Bartholomew & Horowitz (1991).

2. Attachement Insécure-Évitant (ou Détaché)

- Traits fondamentaux : Tendance à minimiser l’importance des liens affectifs. Apparente indépendance ou autosuffisance, souvent en réponse à des expériences précoces d’attachement ambivalent ou imprévisible.

- Caractéristiques : Haute estime de soi en surface, mais méfiance ou faible confiance dans autrui. Difficulté à s’ouvrir ou à demander de l’aide. Comportements d’évitement émotionnel, pouvant conduire à une rupture de la proximité.

- Références : Ainsworth (1978), Mikulincer & Shaver (2007).

3. Attachement Insécure-Ambivalent / Préoccupé

- Traits : Faible estime de soi, mais forte valorisation de l’autre. Attentes d’abandon couplées à une dépendance émotionnelle accrue.

- Comportements : Recherche constante de réassurance, anxiété relationnelle, peur de l’abandon, et tendance à la dépendance ou à la manipulation pour garantir la proximité.

- Références : Hazan & Shaver (1987), Mikulincer et Shaver (2007).

4. Attachement Désorganisé / Craintif-Évitant

- Définition : Comporte des éléments d’attachement insécurisé, mais avec une présence de comportements conflictuels souvent liés à des traumatismes ou à des expériences précoces de maltraitance, de négligence ou de mauvais traitements.

- Caractéristiques : Image négative de soi et d’autrui, comportements incohérents voire paradoxaux, oscillant entre l’évitement et la recherche de proximité.

- Mise en évidence : Modèle établi par Main et Solomon (1990), intégrant les données sur la dissonance interne résultant de traumatismes intrafamiliaux ou abusifs.

- Notes : Ce style est souvent associé à des profils de troubles de l’attachement plus complexes, nécessitant une approche thérapeutique adaptée.

Remarques complémentaires importantes :

- Il est important de rappeler que ces catégories ne sont pas des étiquettes figées. Elles représentent des tendances relationnelles, souvent nuancées et contextuelles, plutôt qu’un déterminisme psychologique absolu.

- Ces styles peuvent évoluer dans le temps ou à travers une thérapie, notamment en situation de relation de confiance (thérapie, relation de couple, etc.).

- La distinction entre les styles n’est pas toujours absolue, certains individus peuvent exhiber des traits mixtes ou fluctuer selon les contextes et les personnes.

Les styles d’attachement ne sont donc pas des « étiquettes définitives » mais plutôt des tendances relationnelles apprises, souvent dans l’enfance, qui peuvent se transformer à travers l’expérience, la qualité des rencontres, le travail intérieur et des approches comme la psychothérapie ou l’hypnose...

Kevin Finel, dans Autohypnose : Faire la paix avec ses émotions, montre bien comment l’auto-hypnose peut devenir un espace de réécriture intérieure : on apprend à se reconnecter à ses émotions, à revisiter des schémas automatiques, et à créer de nouvelles expériences relationnelles à partir d’un état de percéption modifié. C’est en quelque sorte une manière douce de reprogrammer l’attachement, en allant chercher au plus près du vécu sensible et émotionnel, là où les blessures relationnelles se sont imprimées.

Les modèles Internes opérants

Les Modèles Internes Opérants (MIOs) d’attachement se forment à travers la répétition des interactions entre l’enfant et sa ou ses figures d’attachements. Ces expériences permettent au cerveau de structurer et de traiter l’information relationnelle en schémas représentationnels d’attachement.

Ces MIOs reflètent la confiance que l’enfant développe envers autrui, perçu comme capable de répondre de manière adaptée, bienveillante et disponible en situation de difficulté. Ils traduisent également la confiance en soi, c’est-à-dire la conviction d’être digne d’amour et de soutien. Par ailleurs, ils incluent une conscience de l’impact de ses propres réactions sur l’autre en cas de détresse ou d’alarme (Guedeney, 2021).

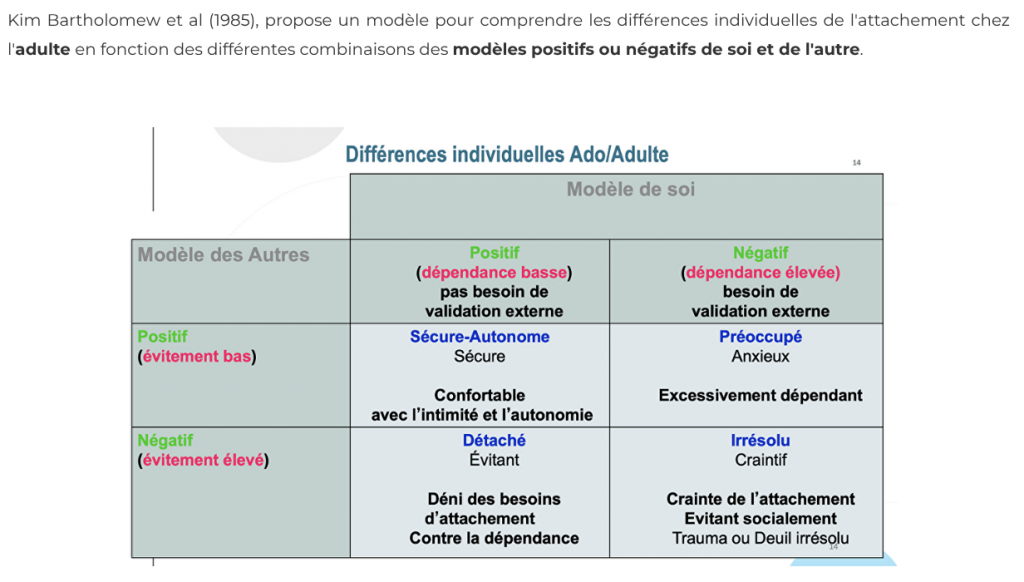

Pour l’adulte, Kim Bartholomew et ses collaborateurs (1985) ont proposé un modèle qui explique les différences individuelles d’attachement à partir des combinaisons possibles de représentations positives ou négatives de soi et de l’autre, offrant ainsi une grille simple pour comprendre la variété des styles relationnels adultes.

“La recherche montre une tendance à la stabilité de la qualité de l’attachement au long de la vie mais uniquement si le contexte de vie de l’individu reste stable. Cependant, les MIOs peuvent être corrigés tout au long de la vie, dans le sens de la sécurité, mais malheureusement, dans le sens de l’insécurité/désorganisation aussi.” Association SAFTI.

L’attachement engendre le soin, le soin engendre la conscience

Cette approche relationnelle et centrée sur la sécurisation du psychisme trouve un écho remarquable dans les recherches contemporaines sur la neurobiologie de la conscience morale. Patricia Churchland, dans son ouvrage Conscience : Les origines de l’intuition morale (2019), propose une articulation novatrice entre attachement et émergence de la conscience : « L’attachement engendre le soin ; le soin engendre la conscience » (attachment begets caring; caring begets conscience).

Selon Churchland, le lien primaire, notamment la relation mère–enfant, constitue le socle de la conscience morale. Le processus de dépendance et de soin initial ne se limite pas à un simple apprentissage émotionnel : il structure le cerveau, préparant l’individu à se tourner vers autrui et à éprouver de l’empathie. La conscience ne surgit donc pas comme une entité abstraite et détachée, mais comme une expérience incarnée, inscrite dans la dynamique intersubjective et les circuits neuronaux de l’attachement.

Cette perspective complète et enrichit à mon sens la vision du soin centrée sur l’attachement : sécuriser le lien dans la relation thérapeutique ne se limite donc pas à faciliter l’exploration intérieure du client, mais participe aussi à la consolidation de ses capacités relationnelles, éthiques fondamentales et donc à son mieux-être.

En hypnose, offrir un espace où le soin, la confiance et la réassurance sont présents, c’est potentiellement soutenir le développement d’une conscience de soi et d’autrui profondément enracinée, illustrant ainsi le continuum entre sécurité affective, régulation émotionnelle et émergence morale.

L’importance de l’attachement en hypnose

La théorie de l’attachement introduit selon moi un changement de paradigme majeur en psychologie du développement : elle met en évidence le rôle central de la régulation de la peur dans la construction de l’être humain et dans la qualité des relations interpersonnelles. Plus qu’un cadre théorique, il s’agit d’une approche scientifique parmi les plus solidement validées empiriquement dans la recherche contemporaine. Elle permet de comprendre un peu mieux les trajectoires développementales, les interactions du quotidien, mais aussi les situations cliniques marquées par la vulnérabilité ou la souffrance psychique.

C’est donc un outil incontournable pour les professionnels accompagnant qui offre des clés précieuses pour analyser et accompagner les dynamiques relationnelles à l’âge adulte.

Dans le cadre de la relation hypnotique, comme dans toute rencontre humaine, le système d’attachement est inévitablement sollicité, et peut-être même davantage. L’hypnose, qui ne laisse jamais indifférent, suscite généralement un mélange de fascination, de crainte, de mythes et de scepticismes. Cette intensité a tendance, à mes yeux, à accentuer certains processus automatiques et inconscients liés à l’attachement, révélant ainsi des aspects profonds et parfois insoupçonnés de la dynamique relationnelle.

Le thérapeute devient temporairement une figure de confiance (ou de méfiance), et la qualité de cette alliance influence directement l’efficacité des phénomènes hypnotiques et de la séance. On peut alors émettre l’hypothèse que les phénomènes hypnotiques, tout en dépendant de ce qui est proposé par le praticien et des attentes explicites ou implicites du client, sont également modulés par le style d’attachement qui se déploie dans le contexte thérapeutique à l’instant T. Autrement dit, au-delà de l’induction et des techniques, la manière dont le client se relie au praticien, qu’il expérimente un sentiment de sécurité, de méfiance, de dépendance ou de détachement, pourrait majorer ou atténuer certaines dynamiques hypnotiques et thérapeutique. Cette interaction subtile suggère que l’efficacité de l’hypnose ne réside pas uniquement dans la prescription technique, mais dans la co-construction relationnelle où l’attachement, l’histoire personnelle et la réceptivité du client viennent colorer l’expérience. L’hypnose ne se réduit pas à un simple état de conscience : elle se révèle comme un véritable véhicule, un instrument de transformation. Ce qui la rend efficace, c’est l’assemblage singulier précis, en adéquation avec l’autre et progressif des interventions, la séquence réfléchie par laquelle le praticien sollicite certaines capacités du client. Par ce cheminement, des ressources et des compétences, initialement inaccessibles, peuvent être mobilisées et intégrées. En d’autres termes, l’hypnose crée un parcours guidé, où chaque étape prépare la suivante, permettant au potentiel latent de l’individu de se révéler pleinement, là où un accès direct sans cette orchestration resterait impossible.

Et pour cela, il est donc grandement probable qu’un attachement sécurisé facilite la coopération, la curiosité, l’exploration intérieure et l’alliance thérapeutique. L’existence de phénomènes tels que la soumission librement consentie, la réactance psychologique ou, dans le cadre expérimental, les demand characteristics, vient biaiser la relation : l’individu ne réagit plus de façon spontanée, mais cherche, consciemment ou non, à coopérer ou à résister aux attentes qu’il perçoit. Ces réactions plus ou moins implicites qui peuvent amener une personne à ajuster son comportement en fonction de ce que l’autre attend d’elle, souligne l’importance cruciale de la qualité relationnelle.

Dans un contexte de relation sécurisante, où le client se sent écouté, accepté et en confiance, ce biais me semble tendre à s’atténuer. La personne se sent alors libre d’exprimer ses expériences et réactions authentiques, plutôt que de produire des réponses conformes aux attentes perçues. En hypnose, cette sécurité relationnelle favorise ainsi une exploration intérieure sincère, augmente la validité des phénomènes hypnotiques observés et renforce la coopération véritable, créant un espace où l’expérience prime sur la simple conformité aux attentes.

L’alliance thérapeutique émerge comme un facteur constant, robuste et transversal, déterminant l’efficacité des thérapies psychologiques classiques.

Selon Bordin (1979), cette alliance repose sur trois composantes clés :

- L’accord sur les buts : ce vers quoi on chemine ensemble.

- L’accord sur les tâches : comment on s’y prend concrètement.

- Le lien émotionnel : climat de confiance, empathie, réciprocité.

Dans toute relation d’accompagnement (même hors psychothérapie), ces trois dimensions déterminent la possibilité qu’un processus de changement émerge.

Les méta-analyses montrent que la qualité de l’alliance explique jusqu’à 30 % des résultats des thérapies (Lambert & Barley, 2001 ; Horvath et al., 2011). Ce poids est supérieur à celui de la méthode spécifique utilisée : autrement dit, la relation compte plus que la technique (Wampold, 2015).

Au contraire, un attachement insécure peut engendrer des résistances, une peur de la dépendance (évitant), ou au contraire une recherche d’emprise et de fusion (ambivalent).

Un attachement désorganisé peut provoquer des réponses imprévisibles, oscillant entre besoin intense de réassurance et retrait défensif.

Cyril Champagne rappelle que l’hypnose ericksonienne, bien qu’extrêmement riche sur le plan technique, n’a pas intégré cette dimension théorique. Cela s’explique historiquement : les recherches sur l’attachement adulte (Hazan & Shaver, 1987 ; Bartholomew & Horowitz, 1991) sont postérieures à la mort de Milton Erickson (1980).

Néanmoins, nous pouvons et nous nous devons de faire évoluer la pratique.

L’alliance thérapeutique agit comme une trame invisible mais déterminante, comparable à une base de sécurité telle que l’avait pressentie Bowlby : elle offre au client un appui solide d’où il peut oser s’exposer, explorer ses zones de vulnérabilité et expérimenter des comportements nouveaux. La présence empathique du praticien, ajusté au besoin et au rythme d’autrui, régule alors l’orage intérieur, apaise le système de stress et rend possible l’intégration d’expériences inédites. Dans ce climat relationnel, la motivation se renforce, l’engagement s’approfondit, et le chemin du changement se poursuit avec plus de constance.

Le praticien devient pour un temps une figure d’attachement, un miroir vivant où le client peut s’essayer à d’autres modalités de lien : sécurité, confiance, respect, non-jugement. De cette qualité d’alliance découlent des exigences pratiques pour tout métier d’accompagnement : accueillir le style relationnel du client et les traces de son histoire d’attachement, clarifier dès le départ attentes et objectifs pour établir un accord sincère sur le but et les moyens, cultiver la qualité du lien en réajustant les malentendus qui surviennent, et enfin exercer une réflexivité constante afin de reconnaître en soi-même les résonances émotionnelles et relationnelles qui, consciemment ou non, nourrissent la rencontre.

Vers une Hypnose Sensible à l’Attachement

Intégrer la compréhension des styles d’attachement dans la pratique hypnotique ouvre donc des perspectives riches et profondes. Connaître ces modèles et les grilles de lecture qui y sont associées permet non seulement d’adapter la relation thérapeutique au profil relationnel du client, mais aussi de mieux percevoir ce qui se joue chez nous, en tant qu’accompagnant, dans nos propres réponses émotionnelles et relationnelles. Cette approche s’inscrit dans la continuité de la vision de Pierre Janet, pour qui toute intervention thérapeutique doit d’abord favoriser la stabilisation psychique avant d’engager des transformations plus profondes.

En hypnose, cela se traduit par l’emploi d’une posture adéquate ainsi que de techniques de réassurance et de stabilisation, qui sécurisent l’attachement tout en évitant de créer une dépendance relationnelle inconsciente.

La compréhension des styles d’attachement permet également de travailler sur la capacité du client à internaliser une base sécurisante, que ce soit à travers des métaphores, des ancrages corporels ou des expériences de dissociation et de régression encadrées. Dans ce cadre, l’hypnose peut devenir un véritable lieu pédagogique de reconfiguration relationnelle, où le client expérimente un lien sûr et apprend à l’intégrer progressivement, tandis que l’accompagnant bénéficie d’un miroir lui permettant de reconnaître et de réguler ses propres dynamiques d’attachement.

Les recherches tendent à montrer que le praticien en hypnose agit avant tout comme un facilitateur du processus hypnotique : il guide, accompagne et soutient, mais le véritable moteur de l’expérience demeure largement enraciné dans l’identité et les ressources propres du client. De nombreux facteurs tels que l’histoire personnelle, modèles d’attachement, état émotionnel, traits de personnalité, interagissent avec la séance et modulent les phénomènes hypnotiques, parfois de manière favorable, parfois plus nuancée. Cette complexité souligne que l’efficacité de l’hypnose ne dépend pas uniquement des techniques employées, mais de la qualité de la relation et de la manière dont elle prend en compte l’individualité du client. Stratégiquement, il devient donc indispensable, pour tout praticien, de considérer cet aspect majeur : la relation n’est pas un simple cadre, mais un levier central où chaque nuance de lien, chaque réaction empathique ou ajustement subtil, peut orienter l’évolution du client, favoriser l’intégration de nouvelles expériences et maximiser les bénéfices thérapeutiques.

Cette double perspective, sécuriser le psychisme et favoriser l’émergence de nouvelles expériences relationnelles, illustre combien la théorie de l’attachement et la stabilisation se complètent pour guider une pratique hypnotique d’accompagnement à la fois respectueuse et transformative.

Pour les praticiens souhaitant aller plus loin, La Société Française de Thérapie Attachement Informée (SAFTI) est une association pionnière en France, dédiée à l’intégration de la théorie de l’attachement dans les pratiques thérapeutiques contemporaines. Elle offre un espace unique de formation, de recherche et de réflexion pour les professionnels de la santé mentale, du soin et de l’accompagnement, en mettant l’accent sur une approche relationnelle éclairée par les dernières avancées scientifiques.

Site SAFTI : https://www.safti-attachement.com/page/3280036-safti-attachement

Sylvain Gammacurta

Références principales

Bowlby, J. (1969/1982). Attachment and Loss: Vol. 1. Attachment. Basic Books.

Bowlby, J. (1988). A Secure Base: Parent-Child Attachment and Healthy Human Development. Basic Books.

Bosma & Kunnen, (2001)

Pierre Janet, De l’angoisse à l’extase (1926–1928)

Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of Attachment: A Psychological Study of the Strange Situation. Lawrence Erlbaum.

Hazan, C., & Shaver, P. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology, 52(3), 511–524.

L’attachement, un lien vital (2010) de Nicole Guedeney

Conscience: The Origins of Moral Intuition, Patricia Churchland (2019)

Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: A test of a four-category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61(2), 226–244.

Main, M., & Solomon, J. (1990). Procedures for identifying infants as disorganized/disoriented during the Ainsworth Strange Situation. In Greenberg, Cicchetti & Cummings (eds.), Attachment in the Preschool Years. University of Chicago Press.

Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2007). Attachment in Adulthood: Structure, Dynamics, and Change. Guilford Press.

L’attachement, enjeu pour les accompagnants, Kevin Finel, Directeur de l’ARCHE et Cyrille Champagne, Directeur du développement de l’ARCHE (2025)

Association SAFTI : Société Française de Thérapie Attachement Informée