Comprendre le stress autrement : explorez comment le mindset, les réponses physiologiques et l’hypnose permettent de vivre le stress comme un levier d’adaptation et de résilience.

Le stress est une expérience universelle et fondamentale de l’existence humaine. Du point de vue psychologique et neurobiologique, le stress peut être défini comme une réaction automatique et naturelle de l’organisme face à toute exigence externe ou interne, qu’il s’agisse d’un danger immédiat, d’une demande sociale ou d’une pression personnelle. Cette réaction n’est ni intrinsèquement bonne ni mauvaise ; il est à mon sens, bien plus pertinent de parler de stress adapté ou inadapté, selon la situation et le contexte dans lesquels il survient.

L’intensité du stress est déterminée par l’écart entre les exigences perçues d’une situation et les ressources disponibles pour y faire face. Un stress modéré peut être mobilisateur et favoriser la performance, tandis qu’un « stress excessif » peut entraîner une surcharge cognitive et émotionnelle, compromettant ainsi l’adaptation.

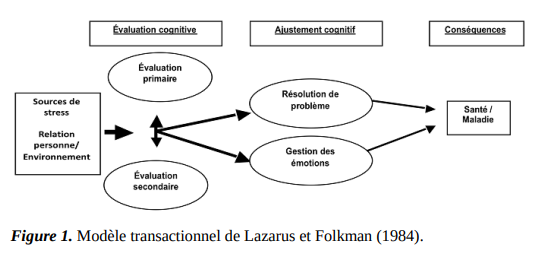

Selon le modèle transactionnel du stress de Lazarus et Folkman, le stress résulte d’une évaluation cognitive de la situation. Cette évaluation se fait en deux étapes :

- Évaluation primaire : l’individu perçoit-il la situation comme menaçante, frustrante ou sans enjeu ?

- Évaluation secondaire : l’individu estime-t-il avoir les ressources nécessaires pour y faire face ?

Ainsi, une même situation peut être perçue comme stressante ou non, selon la manière dont elle est interprétée par l’individu.

« Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais leur jugement sur ces choses. » Manuel d’Épictète.

Le stress : un phénomène adaptatif

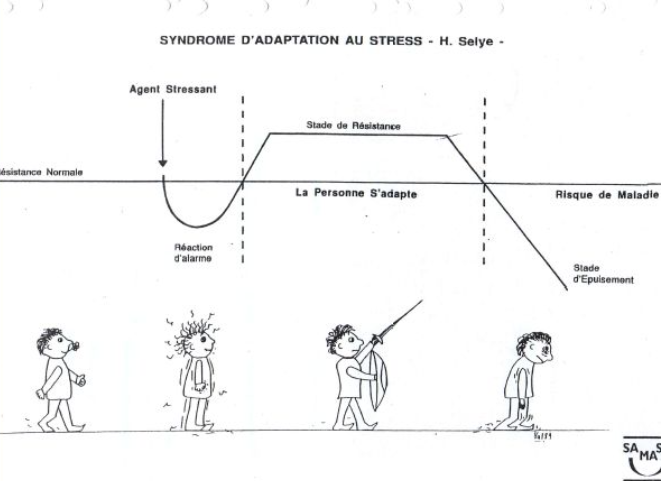

Dès 1936, Hans Selye a conceptualisé le stress au travers du syndrome général d’adaptation (SGA). Il distingue trois phases successives :

- Phase d’alarme : l’organisme perçoit la menace et déclenche des réponses physiologiques (activation du système nerveux autonome, sécrétion d’adrénaline et de cortisol), préparant le corps à la lutte ou à la fuite.

- Phase de résistance : si le stress persiste, l’organisme s’adapte en maintenant un niveau d’alerte modéré. Cette phase peut être bénéfique si elle permet de mobiliser les ressources nécessaires pour surmonter la difficulté.

- Phase d’épuisement : une exposition prolongée au stress sans ressources suffisantes conduit à la fatigue, la vulnérabilité aux maladies et la détérioration psychique.

Ainsi, le stress, loin d’être intrinsèquement négatif, est une fonction adaptative essentielle, à condition qu’il soit proportionné et que l’individu dispose de stratégies efficaces pour y répondre.

Les stratégies de coping : agir sur le stress

Le coping désigne l’ensemble des stratégies cognitives et comportementales qu’un individu utilise pour gérer le stress. Dans la perspective thérapeutique, il est fondamental d’aider le patient à identifier, comprendre et mobiliser ces stratégies afin de restaurer un équilibre émotionnel et relationnel.

On distingue classiquement deux grandes catégories de coping :

1. Le coping centré sur la solution (ou orienté problème)

Cette approche vise à modifier la situation stressante pour la rendre plus supportable ou la résoudre. Elle est particulièrement efficace lorsque l’individu peut exercer un certain contrôle sur l’événement.

- Exemples :

- Planifier des actions concrètes pour résoudre un conflit professionnel.

- Chercher des informations ou des ressources pour mieux comprendre un problème.

- Négocier ou demander de l’aide lorsque les moyens personnels sont insuffisants.

- Fonction thérapeutique : développer le sentiment d’auto-efficacité et la maîtrise de sa vie.

2. Le coping centré sur l’émotion

Cette stratégie vise à réguler la réponse émotionnelle face à un stress perçu comme incontrôlable. Il ne s’agit pas de changer la situation, mais de soutenir l’équilibre émotionnel.

- Exemples :

- Exprimer ses émotions auprès d’un proche ou d’un thérapeute.

- Pratiquer la relaxation, la méditation ou des exercices respiratoires.

- Recourir à des techniques cognitives pour reconsidérer la signification d’un événement.

- Fonction thérapeutique : limiter l’angoisse et la détresse, prévenir l’épuisement émotionnel.

Coping, attachement et relations interpersonnelles

Dans la pratique clinique, le coping ne se réduit pas à des mécanismes individuels. Les relations interpersonnelles et les styles d’attachement influencent profondément la manière dont un individu « gère le stress » :

- Les personnes au style d’attachement sécurisant ont tendance à mobiliser un coping efficace, combinant actions concrètes et régulation émotionnelle.

- Les individus présentant un attachement anxieux peuvent privilégier le coping émotionnel de manière excessive (rumination, inquiétude), parfois au détriment d’actions constructives.

- Ceux avec un attachement évitant tendent à minimiser ou à réprimer leurs émotions, retardant l’adaptation et augmentant le risque d’épuisement.

Article : La théorie de l’attachement : répercussions et résilience

Intégrer le coping dans la thérapie

Pour un thérapeute, identifier le style de coping du patient et « comprendre » ses mécanismes relationnels est crucial. La thérapie interpersonnelle, notamment, met l’accent sur :

- La prise de conscience des situations stressantes et des réactions émotionnelles associées.

- Le renforcement de stratégies adaptatives et la diminution de comportements inadaptés.

- L’utilisation du réseau relationnel pour soutenir et réguler le stress.

En pratique, il s’agit de passer d’un modèle réactif (« subir le stress ») à un modèle proactif et adaptatif, où le patient peut « choisir, » selon la situation, la stratégie de coping la plus adaptée : résoudre, réguler ou combiner les deux.

Interprétation du stress

Une dimension essentielle à considérer dans la compréhension du stress réside dans la perception que nous avons de celui-ci. Comme le souligne l’étude Rethinking Stress (Crum, Salovey & Achor, 2013), ce n’est pas seulement l’intensité ou la durée du stress qui détermine ses effets, mais également la manière dont nous l’interprétons. Souvenez-vous de la maxime d’Épictète mentionner plus tôt… Il semblerait que les individus qui perçoivent le stress comme une opportunité d’apprentissage ou de croissance (un stress utile) présentent des réponses physiologiques plus adaptées, avec une réactivité modérée du cortisol, et sont plus enclins à tirer parti des défis pour progresser. À l’inverse, ceux qui considèrent le stress comme une menace ou une charge insurmontable sont plus vulnérables aux effets délétères sur la santé et le bien-être. Cette perspective souligne l’importance, en contexte thérapeutique, de travailler non seulement sur les sources de stress et les stratégies de coping, mais aussi sur le mindset ou la représentation mentale que le patient se fait de ses situations stressantes. En ce sens, former les individus à percevoir le stress comme potentiellement constructif peut transformer une expérience initialement difficile en un moteur d’adaptation et de résilience.

C’est ici que l’hypnose intervient comme outil thérapeutique puissant. En tant que technique d’accompagnement centrée sur la modulation de l’attention, l’imaginaire et la perception interne… l’hypnose permet au patient de restructurer sa représentation mentale des situations stressantes. Par des inductions ciblées et des suggestions adaptées, il devient possible de :

- Modifier la perception du stress : l’hypnose facilite la transformation d’une menace perçue en défi, en guidant l’individu à expérimenter mentalement le stress comme une ressource mobilisatrice.

- Renforcer le coping adaptatif : sous hypnose, le patient peut intégrer de nouveaux comportements face au stress, tels que la respiration profonde, la visualisation de réussite ou l’activation de ressources internes (confiance, calme, résilience).

- Réduire la réactivité physiologique : des études montrent que l’hypnose peut réguler l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, modulant ainsi la sécrétion de cortisol et diminuant la tension corporelle associée au stress.

- Favoriser la consolidation de nouvelles croyances : par la répétition et l’expérience hypnotique, le patient peut ancrer durablement l’idée que le stress n’est pas un ennemi, mais un signal d’adaptation, transformant une expérience potentiellement anxiogène en moteur de croissance.

En somme, l’hypnose ne se limite pas à la relaxation ou au soulagement momentané. Elle agit en profondeur sur la construction mentale du stress, permettant au patient de réinterpréter ses expériences, d’optimiser ses stratégies de coping et de développer une résilience durable. Dans un contexte thérapeutique, cette approche complète les techniques classiques, en ciblant non seulement les symptômes mais aussi la perception cognitive et émotionnelle de l’individu face aux défis de la vie.

Sylvain Gammacurta Hypnose