Le Prophète de Khalil Gibran : une sagesse à hauteur d’âme

Le Prophète est le chef-d’œuvre absolu de Khalil Gibran (1883–1931), publié à New York en 1923 et aujourd’hui traduit en plus d’une cinquantaine de langues.

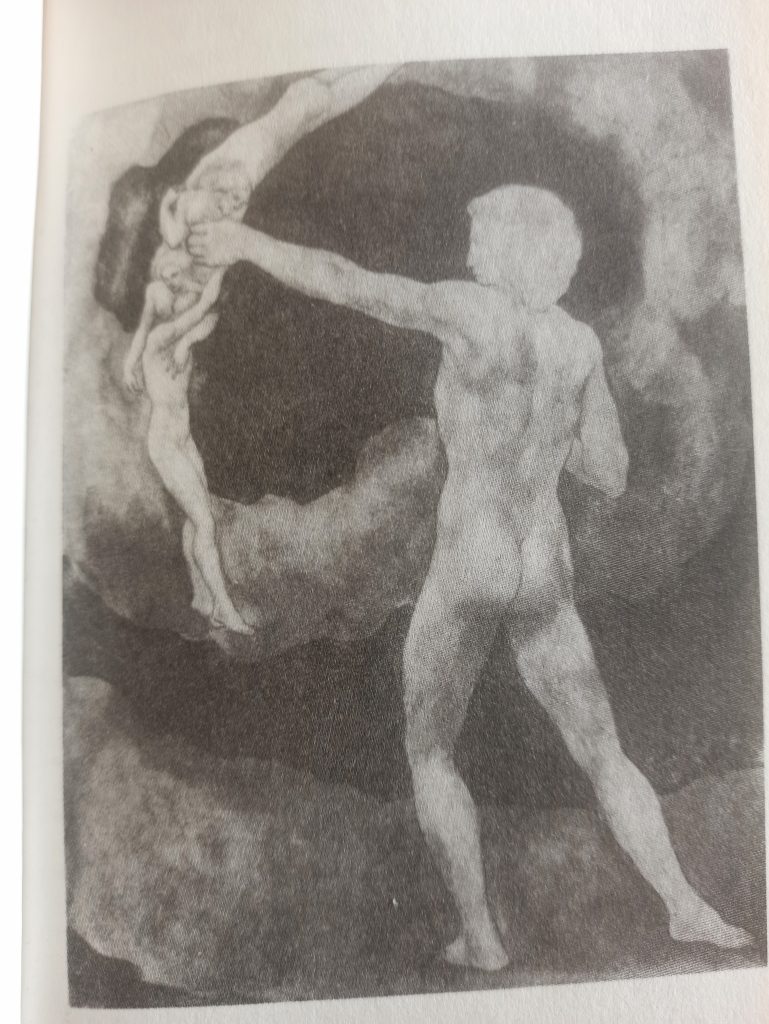

Agrément précieux de cette édition : les illustrations tracées de la main même de l’auteur. Le verbe poétique y est magnifié par le souffle du trait, comme si l’image prolongeait la parole dans un dialogue silencieux.

Cette édition comprend également une superbe préface signée par l’écrivain libano-français Amin Maalouf.

Ce recueil de poèmes en prose explore des thèmes universels tels que l’amour, les enfants, le travail, la liberté, la joie, la mort, la douleur, la raison et la passion…

Résumé : Le prophète

Après douze années d’exil, Almustafa, un sage et poète, s’apprête à quitter la ville d’Orphalese pour retourner dans son pays natal. Avant son départ, les habitants lui demandent de livrer sa sagesse sur les grandes questions de l’existence.

À travers les paroles de ce prophète fictif, Gibran invite ses lecteurs à réfléchir à la nature humaine et à chercher la paix intérieure.

Les thèmes abordés par les questions des habitants, sous leur diversité apparente, forment un tout cohérent : ils incarnent les interrogations fondamentales de l’existence humaine, toujours actuelles, toujours irrésolues. Le sage transmet ainsi, avant de s’effacer, un testament spirituel, une leçon de vie poétique et métaphysique.

Entre interrogation mystique et hymne à la beauté, le texte conserve toute sa puissance suggestive.

Spécificité de l’ouvrage

Bien qu’ayant conquis un vaste public dans le monde entier, Gibran a souvent été boudé par les institutions littéraires. Certains critiques ont jugé sa pensée confuse, sa prose trop lyrique ou simpliste, qualifiant même Le Prophète de pâle imitation de Ainsi parlait Zarathoustra.

S’il est vrai qu’une inspiration nietzschéenne peut s’y lire, il serait cependant injuste – et réducteur a mon goût– de réduire ce texte à une simple imitation.

Comme le souligne Amin Maalouf avec clarté :

« Le livre de Gibran est avant tout le testament d’un homme d’Orient confronté à la réalité d’une métropole d’Occident… »

L’œuvre se présente comme un guide spirituel limpide et poétique, composé de 26 discours brefs mais profonds. Jean-Pierre Dahdah, chercheur au CNRS et spécialiste de Gibran, dit de ce livre :

« C’est un petit livre mais qui contient un grand texte spirituel, dans lequel se condense une quintessence de la Bible, des Évangiles, du Coran, de l’héritage grec et de la sagesse extrême-orientale. »

Sur l’amour

« Quand l’amour vous fait signe de le suivre, suivez-le,

bien que ses voies soient rudes et escarpées…

Car de même que l’amour vous couronne, il vous crucifiera.

De même que vous lui devez de croître, vous lui devez d’être élagué… » p.23

Ici Gibran renverse la simple conception romantique et consolatrice de l’amour. Il n’en fait pas un havre, mais un chemin d’initiation, une force de métamorphose. L’amour véritable, selon lui, n’est pas simple douceur : c’est une puissance qui élève autant qu’elle éprouve. L’appel « suivez-le » est formulé à l’impératif, comme une injonction sacrée. Il ne promet ni paix ni confort, mais une transformation essentielle. L’amour est ici une convocation spirituelle, et non une simple émotion passagère. L’amour, dans cette vision, n’est pas fait pour combler un manque, mais pour détruire ce qui en nous empêche d’aimer véritablement.

Aux États-Unis, une tradition veut que l’on lise lors des mariages l’un des passages les plus célèbres du Prophète, extrait du discours sur le mariage :

« Laissez des espaces dans votre unité…

Remplissez vos coupes l’un pour l’autre, mais ne buvez pas dans une seule coupe…

Chantez et dansez ensemble, et soyez joyeux,

mais que chacun puisse être seul,

comme sont seules les cordes du luth, alors qu’elles vibrent d’une même musique. » p.28

Dans la même lignée, Gibran déconstruit ici l’idéal romantique de l’amour fusionnel pour lui préférer une vision mature et exigeante : l’amour véritable ne cherche pas à posséder, mais à offrir. Il unit sans confondre, relie sans absorber.

L’amour devient force divine, transformative, un feu purificateur et non simple passion humaine.

Ce regard rejoint une pensée contemporaine : celle de Lionel Naccache, dans Apologie de la discrétion (2022).

Dans cet essai, Naccache propose une éthique fondée sur la discrétion, au sens des entités distinctes, conscientes, qui font partie d’un même monde sans jamais se fondre l’une dans l’autre.

Ainsi, l’amour selon Khalil Gibran rejoint la pensée de la discrétion et l’éthique de l’atomisme sans vide chez Lionel Naccache.

Article associé : Apologie de la discrétion.

Ainsi, aimer ce n’est pas se fondre en l’autre, mais lui faire place, tout en demeurant soi-même. C’est ouvrir un espace commun, un entre-deux fécond où chacun peut vibrer à sa propre fréquence, comme les cordes du luth de Gibran.

Sur les enfants

“Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l’appel de la Vie à elle-même. Ils viennent à travers vous mais non de vous. Et bien qu’ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées.

Vous pouvez accueillir leurs corps mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d’être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous.

Car la vie ne va pas en arrière, ni ne s’attarde avec hier.

Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. L’Archer voit le but sur le chemin de l’infini, et Il vous tend de Sa puissance pour que Ses flèches puissent voler vite et loin. Que votre tension par la main de l’Archer soit pour la joie, car de même qu’Il aime la flèche qui vole, Il aime l’arc qui est stable.” p.32-35

Gibran y exprime un amour parental sans possession. L’enfant est une flèche, et le parent, un arc : il faut accepter de tendre, sans retenir, de guider sans enfermer. Il déconstruit avec douceur mais fermeté l’illusion de la possession parentale pour révéler une vision sacrée de la parentalité comme passage, non comme emprise. En affirmant que « vos enfants ne sont pas vos enfants », il rappelle que l’enfant n’est pas une œuvre façonnée à l’image de ses parents, mais un élan de la Vie vers elle-même, une essence libre, traversant les générations mais leur échappant. Il vient « à travers vous mais non de vous » : cette distinction poétique traduit une vérité profonde, quasi métaphysique, selon laquelle l’enfant n’est pas un prolongement du moi parental, mais un être autonome, déjà habité d’un avenir que le parent ne peut ni comprendre ni contrôler. Gibran sépare ainsi amour et pouvoir : on peut donner son amour, mais pas imposer ses pensées, car les pensées de l’enfant appartiennent à un autre monde, « la maison de demain », inaccessible aux adultes, même dans leurs rêves. En cela, il invite les parents à se défaire de toute nostalgie autoritaire : la vie « ne va pas en arrière », elle ne répète pas l’hier, elle invente, elle crée. La figure du parent devient alors celle d’un arc, tendu mais stable, par lequel l’enfant, flèche vivante, est lancé vers l’infini. L’image, d’une précision quasi mystique, évoque à la fois la force contenue dans la retenue, et la beauté du détachement joyeux. Le rôle du parent est ainsi réenchanté : non plus modeleur, mais médiateur du divin, cette force transcendante qui donne direction et souffle. Le texte célèbre une parentalité inspirée, non possessive, qui fait confiance à la vie, il en ressort une vision exigeante mais profondément libératrice, où aimer, c’est aussi laisser partir.

Sur la liberté

« Ce que vous appelez liberté est la plus solide de vos chaînes…

Si c’est un despote que vous voulez détrôner, veillez d’abord à ce que son trône érigé en vous soit détruit…

Ainsi en est-il de votre liberté qui, quand elle perd ses chaînes, devient elle-même les chaînes d’une liberté plus grande encore. » (p.63-64)

La liberté véritable n’est ni désinvolture ni rupture. Elle est lucidité intérieure, affranchissement patient des tyrannies intimes. Elle demande un regard vers soi, avant toute révolution extérieure. Dans ce passage, Khalil Gibran remet en cause l’idée naïve d’une liberté entendue comme absence de trouble ou d’entrave. La véritable émancipation, affirme-t-il, ne réside pas dans une existence préservée des tensions, mais dans la capacité à traverser pleinement les contradictions qui tissent la vie. Il ne s’agit pas de fuir les tourments, mais de s’élever au-dessus d’eux. Car souvent, ce que nous nommons « liberté » n’est qu’une forme plus subtile d’asservissement, faite de réflexes intérieurs, d’attachements inconscients, de convictions si profondément ancrées qu’elles nous échappent. L’homme se forge lui-même ses chaînes, dorées peut-être, mais chaînes tout de même, et prétend ensuite les briser en modifiant le monde extérieur. Or, nous dit Gibran, la tyrannie que nous dénonçons dans les lois, les gouvernants ou les peurs extérieures a d’abord été gravée dans notre propre chair. Chaque oppresseur visible prend appui sur un terrain intérieur favorable : un désir de soumission, un oubli de soi, une abdication silencieuse.

C’est là l’audace du propos : dénoncer non seulement les puissances qui nous dominent, mais aussi la complaisance qui les autorise. La liberté n’est donc pas un état à conquérir, mais davantage un travail de lucidité permanente, où l’on apprend à reconnaître les dualités qui nous habitent : l’attirance et le rejet, l’espérance et l’effroi, la clarté et ses zones d’ombre.

Dans cette dynamique intérieure, chaque lumière projetée appelle une ombre nouvelle, et l’affranchissement d’une contrainte révèle une servitude plus subtile encore.

Ainsi, la liberté, loin d’être un point fixe, se révèle mouvante, contextuelle, paradoxale, toujours à reconquérir – non pas contre le monde, mais en soi-même.

Sur la raison et la passion

« Votre raison et votre passion sont le gouvernail et les voiles de votre âme…

La raison, régnant seule, est une force qui brise tout élan ; la passion, livrée à elle-même, est une flamme qui se consume jusqu’à sa propre extinction. » (p.66)

Ici encore, Gibran prône l’union des contraires : il ne s’agit pas de choisir entre l’instinct et le jugement, mais de les faire dialoguer. C’est dans l’équilibre de ces forces que naît la véritable harmonie intérieure. Dans cette parabole lumineuse, Gibran trace les contours d’une âme humaine en tension, déchirée entre deux forces qui s’opposent mais ne sauraient se passer l’une de l’autre : la raison, qui éclaire, et la passion, qui embrase.

Il ne s’agit pas ici de les faire taire l’une au profit de l’autre, mais de les faire dialoguer dans un équilibre subtil, comme les voiles et le gouvernail d’un navire. Sans gouvernail, la barque dérive ; sans voiles, elle stagne. C’est dire que l’élan de la passion a besoin d’un axe, d’un cap, et que la raison, pour ne pas se figer en calcul stérile, doit être animée par une ferveur vivante. Gibran refuse la caricature de l’âme rationnelle amputée de son feu, autant qu’il récuse celle de l’être emporté par ses désirs sans frein. Il propose une vision organique et poétique de l’unité intérieure : raison et passion doivent être, non des ennemies à réconcilier par la force, mais des hôtes honorés à parts égales, dans une maison intérieure pacifiée. Dans les instants paisibles, la raison est comme une halte divine, une plénitude contemplative. Dans les moments de tumulte, la passion devient manifestation du divin en action, énergie créatrice. L’enjeu n’est donc pas de choisir, mais de vivre selon une double respiration : reposer en la clarté et agir dans l’embrasement, au-delà de la raison. Dans cette dialectique, l’âme ne se contente pas d’osciller entre les deux pôles ; elle les transfigure en les unissant. Ainsi, elle devient phénix : vivante flamme sans fin consumée et toujours renaissante.

Conclusion

Le Prophète de Khalil Gibran n’est pas seulement un recueil de paroles et d’aphorismes : c’est une offrande.

C’est, selon moi, une œuvre majeure pour quiconque s’aventure sur les sentiers de la psychologie, de la spiritualité ou des quêtes métaphysiques que porte en secret toute conscience.

Gibran, par son verbe nu et lumineux, ne nous impose aucune vérité : il les murmure. Il ne dresse aucun dogme, mais trace des sillons dans l’âme, où germent les graines de notre propre pensée et sensibilité. Sa vision poétique du monde nous pousse à lire non plus seulement les mots, mais également les silences entre eux, là où naissent les paradoxes les plus profonds de notre humanité : aimer et perdre, se donner et se garder, vivre et mourir à chaque instant.

Lire Le Prophète, c’est selon moi, se laisser traverser. C’est suspendre le tumulte pour accueillir un chant intérieur, un souffle qui épouse les replis de l’être et y ajoute un soupçon d’humilité nécessaire. L’ouvrage se déploie tel un paysage intérieur : on ne le déchiffre pas, on s’y attarde ; on ne l’interprète pas, on s’y laisse refléter.

Car Gibran, dans une langue presque mystique, tend à chacun un miroir. Non pas pour qu’il s’y reconnaisse, mais pour qu’il y découvre ce qui, en lui, est encore invisible et au-delà de la raison.

Voilà, peut-être, la plus haute fonction de la poésie véritable : non pas dire, mais dévoiler.

Le Prophète de Khalil Gibran est pour moi une œuvre fondamentale, une œuvre magistrale qui m’a personnellement beaucoup touché et inspiré. Un livre à parcourir comme on médite un paysage, afin d’éveiller en chacun un désir d’harmonie.

Sylvain Gammacurta