Analyse du livre Helgoland : Le sens de la mécanique quantique

Dans Helgoland, Carlo Rovelli , physicien théoricien de renom, propose une traversée vertigineuse de l’histoire et de la portée philosophique de la mécanique quantique. L’ouvrage, dont le titre évoque l’île nordique allemande où le jeune Werner Heisenberg eut l’intuition fondatrice de la mécanique des matrices en 1925, dépasse de loin le simple exposé scientifique : c’est un manifeste philosophique, parfois poétique et surtout profondément humble sur la manière dont nous habitons le réel.

Avec clarté et passion, Rovelli nous entraîne dans les dédales d’un monde où les objets « n’existent pas en eux-mêmes« , où l’énergie se présente par grains discrets, et où l’observation transforme ce qui est observé. Il nous invite à penser un univers sans fondations solides, mais peuplé de relations, d’interactions, d’intrications. Un univers dont les structures semblent répondre davantage à une logique de réseau qu’à celle de substance. Et en filigrane, il esquisse selon mon interprétation, un miroir fascinant : celui de l’esprit humain comme analogie du monde quantique.

« Le fait que nous vivions au fond d’un profond puits de potentiel gravitationnel, sur la surface d’une planète couverte de gaz qui gravite autours d’une boule de feu nucléaire à 150 millions de kilomètre de nous, et que nous trouvions tout cela « normal » prouve à quel point nos perspectives peuvent être distordues. » Douglas Adams.

I. Un monde qui défie la raison : la naissance de la pensée quantique

Le livre s’ouvre sur l’image saisissante de Heisenberg, jeune physicien confronté à l’absurdité apparente des hypothèses de Niels Bohr. Pourquoi les électrons ne gravitent-ils que sur certaines orbites précises ? Pourquoi sautent-ils, sans transition visible, d’un niveau à l’autre ? Pourquoi ces « sauts quantiques », si contraires à notre intuition, permettent-ils pourtant de prédire les phénomènes atomiques avec une précision inédite ? Rien, dans la physique classique, ne peut expliquer ce comportement.

Dans un geste radical, Heisenberg décide de se rendre sur l’île de Helgoland et d’abandonner ce que toute la physique antérieure tenait pour évident. Il se concentre non sur ce que « sont » les électrons, mais sur ce que l’on peut observer d’eux. Ce tournant méthodologique, presque spirituel, donne naissance à une physique où seules comptent les interactions mesurables. La physique quantique naît ainsi d’un renoncement au confort des certitudes : c’est une leçon d’humilité face à une nature plus étrange que toutes nos constructions mentales.

Avant même de tenter d’expliquer certaines notions aborder dans le livre (qui est loin d’être mon domaine d’expertise), il est important de relever une dérive très répandue : celle qui consiste à plaquer les mots de la mécanique quantique : intrication, superposition, effondrement de la fonction d’onde, non-localité, sur des domaines où ils n’ont strictement aucun sens opératoire : médecine dite « quantique », « hypnose quantique » « guérisons par l’observation »…

Ces approches, bien que pouvant faire du bien, sont souvent dangereuses et fallacieuses et reposent sur un mélange d’ignorance et de marketing spirituel. Elles manipulent le langage quantique pour vendre du rêve, du pouvoir, ou des illusions de contrôle sur le réel. Cela n’a rien à voir avec la science.

Comme le disait Richard Feynman : personne ne comprend vraiment la mécanique quantique.

Affirmer que « la conscience influence la matière quantique », ou que « le corps est un champ d’énergie quantique guérissable par l’intention », est non seulement infondé, mais dangereux. Ces affirmations ne reposent sur aucune base expérimentale sérieuse, et détournent des concepts rigoureux à des fins commerciales ou spirituelles floues.

A mon sens, il est légitime d’explorer les limites conceptuelles de la mécanique quantique comme le fait Carlo Rovelli ou d’autres physiciens sérieux, mais il est malhonnête intellectuellement d’en faire un outil mystique ou thérapeutique.

C’est une humilité radicale, et non un aveu d’échec. Cela signifie que la mécanique quantique est expérimentalement validée, mais que son interprétation ontologique est ouverte, subtile, et souvent contre-intuitive.

II. Discontinuité, superposition, intrication : un monde fait d’événements

L’un des concepts centraux dans Helgoland est celui de granularité. L’énergie ne varie pas continûment : elle se manifeste par « paquets », des quanta.

« Une ampoule électrique n’émet pas une lumière continue, mais une grêle serrée d’infimes photons évanescents. »

La continuité du monde n’est alors qu’une illusion macroscopique. À petite échelle, il n’y a que des événements discrets, des sauts, des apparitions…difficilement explicable.

Article associé : Lionel Naccache, Apologie de la discrétion

Vient ensuite la fameuse superposition quantique. Lors d’une expérience d’interférences, si deux chemins sont ouverts, les photons empruntent « les deux à la fois« . Si l’on observe, ils ne passent plus que par un seul chemin : « la simple observation semble modifier ce qu’il se passe. […] Le photon est dans deux chemins à la fois et, si je le regarde, il saute sur un seul des chemins » . La fonction d’onde « s’effondre » : c’est l’interaction qui crée la réalité visible.

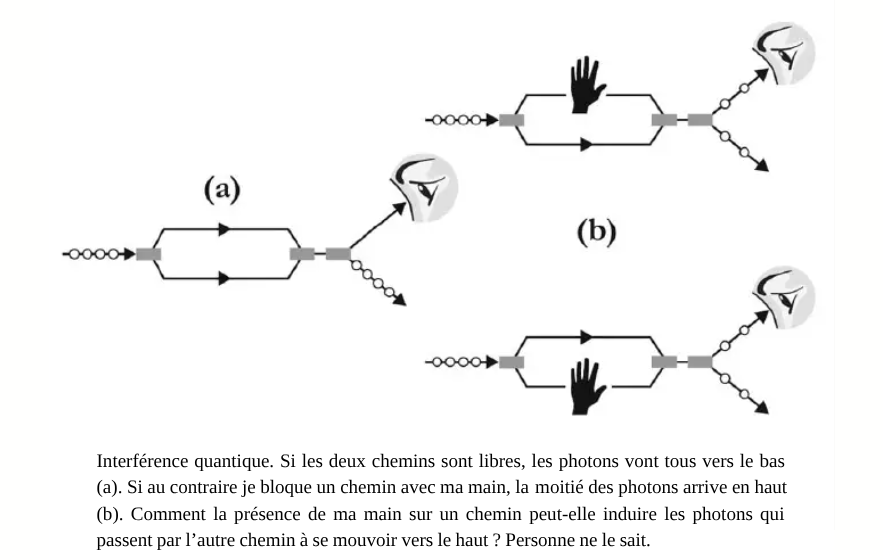

Description de l’expérience

On regarde ici comment un photon (grain de lumière) se comporte dans un système à deux chemins possibles, selon qu’on bloque un des chemins avec une main ou non.

Schéma (a) : Les deux chemins sont ouverts

- On envoie un photon vers une bifurcation : il a deux chemins possibles à suivre (haut ou bas).

- Ces deux chemins se rejoignent plus loin pour aboutir à deux sorties possibles : vers le haut ou vers le bas.

- Mais surprise : quand les deux chemins sont libres, les photons vont tous vers le bas, jamais vers le haut.

Schéma (b) : Un des chemins est bloqué par une main

- Cette fois, on pose une main sur un des deux chemins (le haut ou le bas, peu importe).

- Résultat : le photon ne peut plus interférer avec lui-même (puisqu’un seul chemin est accessible).

- Et là, de manière contre-intuitive :

Les photons vont moitié vers le haut, moitié vers le bas.

Autrement dit :

Le schéma (b) montre que l’interférence disparaît. Les photons se comportent alors comme des billes : la moitié va en haut, l’autre en bas.En bloquant un chemin, on rend possible un résultat (aller en haut) qui était apparemment impossible auparavant.

Alors pourquoi sa trajectoire change-t-elle ?

« Comment la présence de ma main sur un chemin peut-elle induire les photons qui passent par l’autre chemin à se mouvoir vers le haut ? Personne ne le sait. »

Comment un photon peut-il « interférer avec lui-même » sur un chemin qu’il n’a pas emprunté ? Comment peut-il « agir comme s’il était passé par le haut », alors qu’il « n’y est pas passé ? » »

Cette question naît d’une intuition classique, selon laquelle une particule doit avoir une trajectoire définie : elle va ici ou là. Mais en mécanique quantique, ce cadre ne fonctionne plus.

Cette question est au cœur de l’étrangeté quantique :

- En physique classique, bloquer un chemin que le photon ne prend pas ne devrait rien changer.

- Mais ici, en physique quantique, c’est comme si la possibilité même de prendre les deux chemins modifie le comportement réel du photon.

On dit que :

- Le photon est en « superposition » : il n’a pas de trajectoire définie jusqu’à ce qu’on mesure.

- Supprimer une possibilité (en bloquant un chemin) modifie les interférences, donc les probabilités de sortie.

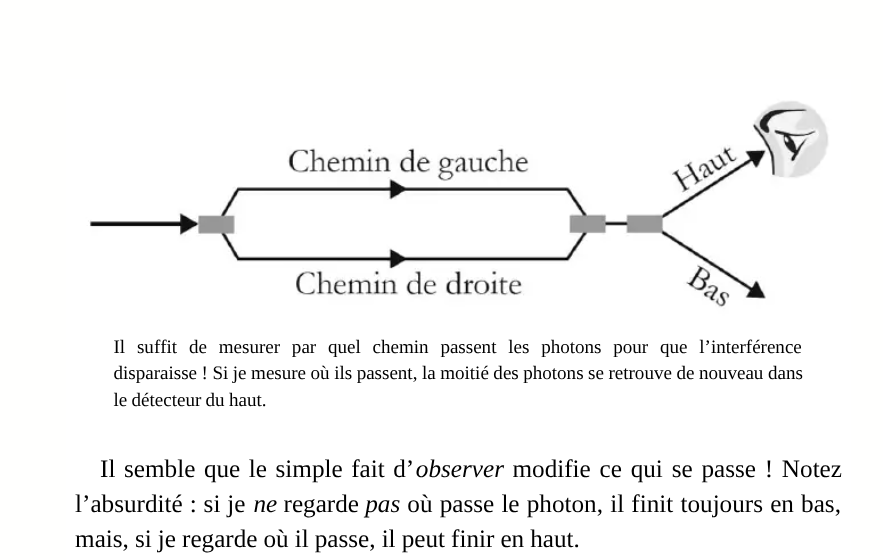

Schéma (d) : Simple observation ou attente du phénomène

« Ce qui est stupéfiant, c’est qu’un photon peut finir en haut même si je ne l’y ai pas vu. Autrement dit, le photon change de chemin simplement parce que je l’attendais au tournant du côté où il n’était pas passé, même si je ne l’ai pas vu.« p.70

Pour résumer, en physique quantique :

- La réalité ne se « fixe » qu’au moment où elle est mesurée ou rendue mesurable.

- La possibilité d’observer suffit à modifier le comportement d’un système.

- Il ne s’agit pas seulement de ce que nous voyons, mais de ce que nous pourrions savoir.

- Le photon n’a pas de trajectoire définie.

- Le dispositif de mesure modifie l’état quantique.

- Ce que tu observes dépend de ce que tu étais en position d’observer.

- Ce n’est pas que le photon « change d’avis », mais que ta présence comme observateur potentiel modifie l’espace des possibles.

C’est cela qui est stupéfiant.

Et c’est pour cela que la mécanique quantique n’est pas intuitive, mais qu’elle est expérimentalement confirmée.Cela renverse l’idée classique selon laquelle le monde est ce qu’il est, indépendamment de nous.

Dans l’expérience quantique, le monde semble « savoir » ce que nous pourrions en savoir.

Ce phénomène n’a pas de cause cachée connue. Il ne s’explique pas par une simple ignorance, mais par une structure du réel profondément liée à la possibilité d’interaction et d’observation.

Ce que cela suggère, c’est qu’observer n’est pas un acte passif.

Observer ou même simplement pouvoir observer change, au niveau quantique, ce qui est.

Dans le monde quantique, regarder crée, et ne pas regarder permet au possible d’exister pleinement.

Mais Rovelli va plus loin encore : avec l’intrication quantique, il montre que deux particules qui ont interagi partagent une information qui dépasse chacune d’elles prises séparément.

« Deux objets pris ensemble ont davantage de caractéristiques que les deux mêmes objets pris séparément. » (p.117)

« La corrélation se manifeste lorsque les deux objets corrélés interagissent tous les deux avec un troisième objet. » (p.121)

L’intrication n’est donc pas une danse à deux, mais une danse à trois. La relation l’emporte sur les identités séparées.

En mécanique quantique, deux particules ayant interagi ne sont plus seulement deux objets distincts. Elles deviennent une unité relationnelle, dans laquelle certaines propriétés ne prennent sens que conjointement.

L’intrication quantique désigne le lien mystérieux entre deux particules ayant interagi : même séparées par des milliers de kilomètres, elles partagent un état commun qui ne se révèle encore une fois qu’au moment de l’observation. Contrairement à une simple corrélation (comme deux gants de même couleur séparé à des kilomètres), l’intrication implique une superposition : les deux particules sont simultanément dans plusieurs états possibles, mais dès que l’on en observe une, l’autre adopte instantanément le même état, sans échange d’information. Ce phénomène montre que les particules n’ont pas d’identité propre et stable indépendamment du contexte, mais que la réalité quantique se manifeste à travers des relations, ce que Carlo Rovelli appelle une « danse à trois » entre les deux objets et l’observateur. L’univers, loin d’être un assemblage d’éléments isolés, apparaît ainsi comme un réseau d’interconnexions, où le tout possède des propriétés irréductibles à la somme des parties.

« L’intrication, en somme, n’est rien d’autre que la perspective extérieure sur la relation même qui tisse la réalité, la manifestation d’un objet à un autre au cours d’une interaction dans laquelle les propriétés des objets deviennent actuelles. »p.123

L’intrication montre alors que ces propriétés ne sont pas seulement « en lui », mais dans la relation. Ce que devient une particule dépend aussi de son histoire et du lien qu’elle a gardé avec une autre. C’est une manière de dire que la réalité elle-même se tisse par les relations, et non pas par des choses isolées. L’intrication est donc comme un fil invisible entre les objets, qui ne se voit que quand on tire doucement dessus.

III. La réalité comme réseau relationnel

C’est ici que Rovelli propose sa vision la plus révolutionnaire et peut-être la plus profondément philosophique : la réalité n’est pas faite de choses, mais de relations.

« La théorie quantique nous invite à voir le monde physique comme un réseau de relations dont les objets sont les nœuds. » (p.100)

« Les objets ne sont tels que dans un contexte, c’est-à-dire uniquement en relation avec d’autres objets. » (p.110)

« Le monde est un jeu de perspective, un jeu de miroir qui n’existe que dans le reflet l’un dans l’autre. » (p.110)

Tout ce que nous appelons « objet », « particule », « entité », n’existe que dans un entrelacs dynamique de relations. Ce que nous croyions stable et séparé n’est qu’un nœud localisé de connexions, un point de rencontre entre des interactions. Cela fait écho à une pensée aussi ancienne que le Bouddhisme :

« Nous fractionnons les choses en morceaux de plus en plus petits, mais ensuite les morceaux, lorsque nous les examinons, ne sont pas là. Il n’y a que leur agencement. Que sont donc les choses ? Un bateau ? Ses voiles ? Ou vos ongles ? Qu’est-ce que c’est ? Si ce sont les formes de formes de formes de formes, et si les formes sont de l’ordre et que l’ordre est défini par nous, elles n’existent, semble-t-il, que créées par et en relation avec nous et l’univers. Elles sont, dirait le Bouddha, vacuités. » Anthony Aguirre.(Anthony Aguirre, cité par Rovelli) »

La vacuité, dans le sens évoqué ici ne signifie pas que « rien n’existe », mais que rien n’existe par soi-même, isolément, indépendamment de tout le reste.

Rovelli ne craint pas d’ouvrir les frontières entre la physique, la métaphysique et la spiritualité. Il rejoint ici une intuition partagée par de nombreuses traditions contemplatives : il n’y a pas de chose en soi, seulement des interactions, des formes de formes de formes.

A y penser, il est vrai que tout est forcément définit par rapport à autre chose, la vitesse, les espaces, les caractéristiques…Les propriété ne résident pas dans les objets, elles sont des pont entre les objets.

Dans ce sens, la vacuité, c’est la reconnaissance que les choses n’ont pas d’existence autonome ou fixe.

Elles existent par interdépendance : un bateau est un bateau parce que nous le reconnaissons comme tel, parce que ses éléments sont agencés d’une certaine façon, parce qu’il est utilisé dans un contexte, vu par un esprit, inséré dans un monde.

Vacuité, ici, veut dire que ce que nous appelons “chose” n’a pas de réalité propre en dehors de l’ensemble des relations qui la font apparaître.

IV. Le miroir de l’esprit : de la matière à la conscience

Mais Helgoland ne se contente pas de bouleverser notre vision de la matière. Il interroge aussi l’esprit, en particulier la conscience humaine. Dans les derniers chapitres, Rovelli s’attaque avec audace à la question de l’introspection, de la perception et de la subjectivité.

« L’introspection est le pire des outils d’investigation. […] Cela revient à aller chercher ses préjugés les plus profondément ancrés pour s’y vautrer. » (p.209)

« Lorsque nous regardons autour de nous, nous n’observons pas vraiment. […] Nous évoquons plutôt une image du monde en nous appuyant sur ce que nous savons. » (p.221)

Autrement dit, notre esprit ne reflète pas passivement le monde : il le reconstruit activement, à partir de ses attentes et de ses erreurs. Nous projetons autant que nous percevons. Et pourtant, c’est cette fabrique imparfaite, maladroite, subjective, qui nous donne accès à la beauté du réel.

« Le voile fragile qu’est notre organisation mentale n’est guère plus qu’un outil maladroit pour naviguer à travers les mystères infinis de ce kaléidoscope magique inondé de lumière dans lequel nous nous étonnons d’exister. » (p.136)

« La nature est plus riche que nos préjugés métaphysiques. Elle a plus d’imagination que nous. » (p.159)

Conclusion : pourquoi ce livre m’a profondément touché

J’ai aimé Helgoland parce qu’il parle du réel avec la lucidité du savant et la tendresse du poète. Il nous enseigne que l’univers n’est pas une machine figée, mais une danse d’interactions, un mouvement fragile, un jeu d’échos. Ce que je retiens, au-delà des concepts, c’est cette philosophie de l’humilité : tout ce que nous croyons solide est tissé de vide, d’événements, d’effacements, de relations.

En cela, Helgoland est pour moi une métaphore puissante de l’esprit humain. Comme les particules, nous n’existons qu’en relation, et notre conscience n’est pas un miroir mais une fabrique de sens, une interprétation mouvante d’un monde toujours plus grand que nous. Ce livre m’invite à vivre avec moins d’arrogance, à penser avec plus de légèreté, à aimer sans vouloir tout maîtriser. Parce que comme le dit Rovelli :

« Nous ne vivons pas pour aimer. Nous vivons parce que nous aimons. » (p.193)

Et c’est cela, au fond, que m’a appris la physique quantique : nous faisons partie d’un monde que nous ne comprendrons jamais complètement, mais que nous pouvons apprendre à aimer avec davantage de justesse et d’humilité.

Sylvain Gammacurta

Vous procurer ce livre aux éditions Flammarion : https://editions.flammarion.com/helgoland/9782081522077